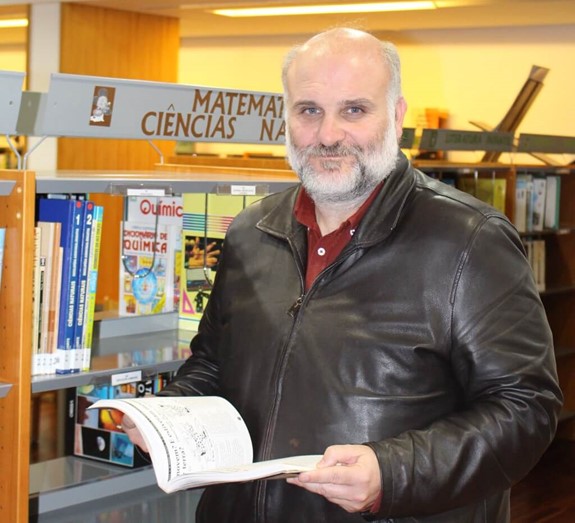

Entrevista a Paulo Fernandes, presidente da direção da Destinature - Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza (1ª parte).

Entrevista a Paulo Fernandes, presidente da direção da Destinature - Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza (1ª parte).

É um defensor do interior e adepto convicto da regionalização. Gosta de cinema, de ler, dorme pouco e tem sempre uma agenda preenchida. Presidente da Câmara Municipal do Fundão há onze anos, esteve na génese das Aldeias Históricas de Portugal e da ADXTUR – Aldeias do Xisto, que assume ter sido o seu maior desafio. “É a zona do país mais dura, mais fora da graça de Deus”, diz. “Ali, mesmo quando as coisas correm bem, não correm grande coisa”, adianta. Pelo contrário, confessa que não gostou de liderar a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.

A Destinature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, é o mais recente projeto da sua iniciativa. No dia 12 de janeiro, foi eleito pela segunda vez consecutiva Presidente da Direção da Associação criadora da marca iNature, para o triénio 2023/25, e foi nesta condição que concedeu uma extensa e profunda entrevista que será publicada em duas partes nas edições de fevereiro e março da newsletter iNature.

Nesta primeira parte, Paulo Fernandes aborda a importância das redes de Estratégias de Eficiência Coletiva, as diferenças e os desafios entre as que já ajudou a criar e a Destinature, o impacto dos incêndios no território e no turismo de natureza, a importância das novas políticas publicas na gestão da floresta e das Áreas Classificadas e Protegidas, e o papel da agência nos modelos de cogestão. Na segunda metade, fala sobre as linhas mestras da estratégia de desenvolvimento da Destinature. Explica porque quer trazer a saúde para o turismo de natureza e como a Destinature já o está a fazer, a importância do recurso água na diversificação da oferta turística e a intenção de criar um mercado de carbono. Pelo meio, em ambas as partes, Paulo Fernandes expressa convicções, conta alguns aspetos da sua vida pessoal e profissional, e revela algumas das possibilidades que o futuro político lhe reserva.

"A abordagem de que as Áreas Classificadas e Protegidas do centro do país têm um problema de densidade é absurda".

Embora tenha sido criada formalmente em 2017, a Destinature já tem mais de cinco anos. O que é que levou à criação do projeto iNature e, mais tarde, à Destinature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza?

O iNature nasce por volta de 2009/10 dentro da Agência de desenvolvimento Gardunha 21, uma associação que foi criada para fomentar modelos de participação, operacionalizar e conceber a Paisagem Protegida da Serra da Gardunha, e que tinha um âmbito intermunicipal entre Fundão e Castelo Branco, os municípios que partilham a Serra da Gardunha. No entanto, foi-se percebendo que o âmbito territorial do iNature era quase coincidente com a região Centro e considerámos criar uma espécie de pivot focado no turismo de natureza, na promoção e criação de valor em torno da natureza, onde os consorciados deviam ser a sua base social e, simultaneamente, conferir uma maior responsabilidade e compromisso a todos os agentes envolvidos na criação de valor a partir das Áreas Classificadas e Protegidas (ACP), que sempre foi e continua a ser o nosso foco.

Foi o que aconteceu em 2017 quando se fez uma espécie de upgrade. Identificada a necessidade de uma maior integração e cooperação entre os diversos atores, passou-se de um consórcio informal entre entidades que se regiam por acordos de protocolo, para um consórcio formal sob a égide de uma entidade onde os mesmos consorciados, de uma forma mais institucional e formal, aumentaram o seu nível de compromisso e responsabilidade, mas também de codecisão e cocriação, porque todos se tornaram sócios colegiais com direito de voto, sem qualquer tipo de ponderações.

Diz que a autonomização do iNature e a criação da Destinature, com um modelo de governação diferente, surge da necessidade de uma maior integração e cooperação entre os diversos agentes do Território. Conseguiu-se essa maior integração e cooperação?

Diz que a autonomização do iNature e a criação da Destinature, com um modelo de governação diferente, surge da necessidade de uma maior integração e cooperação entre os diversos agentes do Território. Conseguiu-se essa maior integração e cooperação?

Diria que as externalidades foram, talvez, mais bem conseguidas do que, digamos, a sua capacidade de se organizar internamente, sobretudo, porque os primeiros anos nesse campo foram muito difíceis e estávamos a falar de uma Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) com recursos não muito homogéneos, porque as áreas protegidas são muito diferentes umas das outras, estão distribuídas por uma área territorial muito grande e estavam em níveis de gestão muito diferentes. Uma coisa eram os Parques Naturais, que tinham já uma estrutura de gestão, onde o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) ponderava bastante, outra coisa eram ACP, como a Serra da Gardunha ou a Serra da Lousã, entre outras, que não tinham unidades de gestão concretizadas. Aliás, até alguns dos Parques Naturais tinham muitas debilidades neste campo. Eu diria que estes consórcios que se formalizaram mais recentemente, e refiro-me às figuras da cogestão, são a institucionalização das então tentativas de gestão colaborativa não institucionalizada e que estavam muito aquém do desejado.

Dado os níveis de maturidade muito diferentes em termos de modelos de governança e a imensa dispersão territorial, eu diria que era uma tarefa quase ciclópica conseguir fazê-lo. Todavia, o que eu acho que aconteceu, e que foi o nosso melhor contributo no período até 2017, foi conseguir o aprofundamento das relações com parceiros a um ponto de pensarmos criar uma entidade em que todos fazemos parte. Este aprofundamento, aconteceu.

"Era nossa ideia criar um “chapéu” para posicionar em conjunto uma espécie de centro natureza, uma identidade que levasse a região Centro a estar associada à natureza, como acontece quando pensamos nos Açores ou no Gerês", diz sobre a génese do projeto iNature.

Conseguiu-se despertar as diversas entidades e agentes locais para a necessidade de uma estratégia coletiva e integrada a nível regional?

Essa é uma das externalidades positivas do projeto. Percebeu-se que a intervenção tinha de ser de âmbito regional, mas também ao nível de cada biótipo. Para criar uma rede de espaços ou ACP era preciso que cada um desses espaços reforçasse o seu modelo de governação, e nós contribuímos para a sua criação onde ele não existia e para a densificação dos modelos já existentes.

A Destinature deve ser pensada como uma rede de eficiência coletiva que posiciona uma região que tem a maior densidade do país em ACP, mas essa realidade não retira a necessidade de haver redes locais em cada um desses biótipos que também precisavam de reforçar sua capacidade de governança a dois níveis: individualmente e em termos de cooperação entre elas para criar sinergias. Simultaneamente, era nossa ideia criar um “chapéu” para posicionar em conjunto uma espécie de centro natureza, uma identidade que levasse a região Centro a estar associada à natureza, como acontece quando pensamos nos Açores ou no Gerês. E eu acho que isso foi conseguido porque se sensibilizou e dinamizou os atores, quer ao nível regional quer ao nível dos biótipos, e criou-se uma disponibilidade para contribuir para a valorização e para o pensamento sobre a criação e valor nestes espaços tendo em contra as tendências atuais e globais.

O impacto dos incêndios

Já em modo autónomo, a Destinature teve nos seus primeiros anos um contexto atribulado, devido à pandemia, por exemplo, que condicionou muito a sua ação. Apesar disso, qual é o balanço que faz destes primeiros cinco anos?

Na sua questão refere a pandemia, mas eu quero referir outro fator que foi muito mais condicionante da nossa ação, os terríveis incêndios de 2017. Os incêndios foram o acontecimento nesta última década e meia que mais condicionou a ação da iNature. Mas também o que obrigou a uma reflexão relativamente à tipologia destes projetos e à forma como eles se podem operacionalizar no território.

"Os incêndios 'de 2017' vieram sublinhar a importância de uma reposta integrada e a necessidade de maior integração de um conjunto de entidades".

Que reflexão foi essa?

Os incêndios vieram sublinhar a importância de uma reposta integrada e a necessidade de maior integração de um conjunto de entidades. Durante estes anos, o nosso foco foi e continua a ser o turismo, mas o turismo não se alcança por geração espontânea. É uma atividade muito competitiva e para nos conseguirmos posicionar é necessário ter um conjunto de recursos, de capacidades, de comunicação e marketing, e de processos, todos eles muito qualificados para que “no final do dia” sejamos competitivos à escala global.

O caminho que fizemos, em si, tem muito valor, porque criou capacidades, ofertas, investimentos, profissionais, mercados e novas sustentabilidades. Isto, por si, justifica o nosso trabalho, mas os incêndios de 2017 foram um golpe tremendo porque queimaram os nossos principais recursos. Todas as nossas ACP arderam na totalidade ou muito próximo disso. Não me lembro de uma que não tenha sido afetada e algumas foram afetadas de forma dantesca.

Foi necessária uma reorientação de emergência do foco da Destinature?

Sim, os incêndios obrigaram a dois anos de interregno e a nossa missão passou da promoção do turismo para a resposta à crise no curto prazo e para repor o que foi destruído. E quando chegamos a 2019, que já foi um ano de normalidade, e começamos a olhar para o nosso plano de ação para o ano seguinte, surge a pandemia e temos novamente dois anos altamente condicionados.

Qual ou quais as aprendizagens retiradas destes cinco anos?

Qual ou quais as aprendizagens retiradas destes cinco anos?

A aprendizagem, em si, é talvez a primeira ilação a tirar em termos do balanço destes cinco anos. Aprendemos muito à nossa custa, com os nossos agentes, comunidades, aprendemos a lidar com crises drásticas, o que além de demonstrar a nossa resiliência, evidenciou a nossa capacidade de adaptação, não só às crises, mas também a um mundo que muda de forma acelerada sempre que surgem crises.

Percebemos que temos de transformar muita coisa para retomar a perspetiva da criação de valor no turismo. Teremos de trabalhar melhor a diversificação das formas de criar valor nas ACP. Questões como a pandemia e as alterações climáticas provocaram mudanças aceleradas que nos obrigam a repensar o papel dos recursos das ACP do nosso país e do papel cada vez mais relevante que estes têm no contexto nacional e global. Por isso, eu diria que o balanço dos dois últimos anos foi de resiliência, mas também de adaptabilidade e de transformação.

Esteve na génese das EEC da ADXTUR (Aldeias do Xisto), das Aldeias Históricas de Portugal e agora na Destinature – iNature. Sente que a Destinature está a passar pelas dores de crescimento das quais essas duas entidades também sofreram na sua fase mais embrionária?

São EEC diferentes nos aspetos essenciais. Exceto talvez em um. Haverá alguma proximidade maior entre a Destinature e as Aldeias do Xisto, porque a componente natureza é mais relevante na afirmação de ambas. As Aldeias Históricas também têm uma componente natureza, mas o património arquitetónico, erudito e histórico, sobressai de forma evidente. São produtos com posicionamentos diferentes.

As Aldeias Históricas de Portugal foram criadas em 1994. Como marca própria devem ter cerca de 25 anos, e as Aldeias do Xisto, foram criadas em 1998, ainda que a formalização tenha acontecido em 2001, e a marca própria tenha surgido em 2006/07. O iNature surge quase uma década depois. Mas, além do nível de maturidade a harmonização dos recursos também é muito diferente.

Nas Aldeias Históricas, o recurso estava identificado e era homogéneo, o que torna a criação da rede mais simples. Com as Aldeias do Xisto foi semelhante, mas com um âmbito mais territorializado, porque havia a questão do Pinhal Interior, mas tinha também algum grau de homogeneidade. No iNature, não. Perante a questão de quais ACP que entravam determinou-se que as que manifestassem vontade ou, de certa forma, eram referencias do Centro Interior, iriam entrar. Foi um processo de seleção mais complexo, porque a identidade e a homogeneidade não tinham o mesmo grau. A única coisa que tinham em comum era o selo de classificação, porque até na biodiversidade havia e há diferenças substanciais.

"O iNature é um projeto de enorme mediação com as estruturas de governação existentes, nomeadamente, com o ICNF".

"O iNature é um projeto de enorme mediação com as estruturas de governação existentes, nomeadamente, com o ICNF".

Mas aprendeu-se certamente algo nas duas experiências anteriores que enriqueceu a Destinature, não?

Houve. O modelo colegial adotado. Estas três entidades têm uma estrutura fundacional semelhante. São associações sem fins lucrativos e estatutariamente muito próximas, em que todos, um privado, uma empresa, um cidadão, uma autarquia ou outra instituição qualquer valem o mesmo do ponto de vista da decisão. Do ponto de vista dos modelos de governação foi revolucionário e até arriscado, porque podia criar graves dificuldades na tomada de decisão. Porém, não foi isso que aconteceu, o que significa que não estávamos errados nesta ideia, até um pouco utópica, de criar instituições bottom-up com uma abordagem aberta.

O iNature, por ser o último deste triângulo, teve dificuldades acrescidas, não só de interligação, devido à dispersão que já referi, mas também por causa da sobreposição de coisas. Enquanto as Aldeias do Xisto tinham um vazio total do ponto de vista da governação, e as Aldeias Histórias também, embora tenha tido a certa altura a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) como entidade dinamizadora, algumas áreas protegidas já tinham as suas entidades de gestão e isso veio criar uma situação nova. O iNature é um projeto de enorme mediação com as estruturas de governação existentes, nomeadamente, com o ICNF.

Os modelos de cogestão e a transformação da paisagem

A relação com o ICNF será porventura um dos maiores desafios do iNature para os próximos anos?

Eu diria que há aqui uma oportunidade interessante. Nós, não só demos um contributo para o conhecimento dos recursos, como para uma apreciação crítica à forma como estávamos todos a trabalhar que evidencia uma necessidade de mudança e transformação. A oportunidade é que há uma nova geração de políticas em curso que podem desencadear essa mudança e transformação. Finalmente, estão a surgir com músculo, os consórcios locais que há muito temos vindo a referenciar. E a descentralização das decisões para estes consórcios locais de cada uma das ACP tem de ser efetiva.

Refere-se às Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP)?

Não, ainda me estou a referir aos modelos da cogestão, assentes em protocolos que transferem poderes de gestão direta e operacional para as autarquias e outras entidades locais. Isto é absolutamente vital e vem com 25 anos de atraso.

"Começa a existir uma outra política pública e a Destinature está disponível para colaborar nestes novos modelos de cogestão, no sentido de criar uma nova geração de políticas públicas".

"Começa a existir uma outra política pública e a Destinature está disponível para colaborar nestes novos modelos de cogestão, no sentido de criar uma nova geração de políticas públicas".

Mas já houve muitas tentativas e modelos de cogestão.

Mas agora é uma questão assumida e está no terreno. Nos últimos dois ou três anos, três ou quatro ACP do nosso território passaram a ter modelos de cogestão. É um fator recente, mas decisivo para termos capacidade operacional. Não é conceptual ou regulamentar, nem sequer é do ordenamento do território, que também existe, mas sim operacional e essa capacidade nós não tínhamos.

O papel da Destinature ganha relevância com estes novos modelos de gestão?

Ganhamos peça, uma peça muito importante, para poder fazer e pensar diferente e isso, na perspetiva de reforçar e confiar mais nas estruturas locais ou sub-regionais de valorização, é a melhor coisa que nos podia acontecer. Começa a existir uma outra política pública e a Destinature está disponível para colaborar nestes modelos de cogestão, no sentido de criar uma nova geração de políticas públicas. Uma delas, com pendor disruptivo, é a necessidade de transformar a paisagem.

Essa ideia de transformar a paisagem pode parecer algo agressiva, não?

Sim, é verdade, pode até deixar muita gente desconfiada. Mas, a transformação da paisagem que se pretende é uma espécie de regresso ao passado, em que a componente natural, os valores naturais e a paisagem humanizada, chamemos-lhes atividades agrossilvopastoris, viviam em harmonia. Ora, nós estamos no século XXI, temos muito mais tecnologia e capacidade para fomentar e monitorizar essas harmonias, e o que temos feito há alguns anos a esta parte é fazer para que isso não aconteça.

Tem sido seguido um caminho de naturalização das áreas protegidas, de minimização da atividade humana, sem perceber que ao fazer isso não estamos a reequilibrar o ecossistema, pelo contrário. A relação entre as atividades humanas e as ACP tem milénios de existência. Por serem zonas de proteção, elevadas, por terem mais água e biodiversidade, sempre foram zonas de preferência para a localização das populações, obviamente, em baixas densidades, como ainda hoje se mantêm. A abordagem de que as áreas protegidas do centro do país têm um problema de densidade é absurda. Há é um problema de relação entre a atividade humana e a floresta porque não há os famosos mosaicos de proteção da biodiversidade e de proteção contra os incêndios.

É necessário transformar a paisagem para a tornar mais resiliente aos incêndios florestais e assegurar a proteção da biodiversidade?

É necessário transformar a paisagem para a tornar mais resiliente aos incêndios florestais e assegurar a proteção da biodiversidade?

Claro! Há ACP no nosso território que, desde o final da década de 1970, arderam o equivalente a seis ou sete vezes a sua área na totalidade. Se continuarmos a ter ciclos tão curtos de incêndios tão devastadores, vamos ficar sem solo. Sobretudo nas áreas de serra, devido à erosão. E se o solo desaparecer, a biodiversidade também desaparece. Até poderão surgir outras coisas, mas o que conhecemos e os valores endémicos que nos levaram a classificar aquelas zonas, desaparece.

A simbiose necessária entre atividade humana e natureza

E a atividade humana tem nessa transformação paisagística um papel relevante.

Não foi há muito tempo que ouvi pessoas da nossa administração, do governo, a equacionar que o facto de haver aldeias em determinadas áreas não seria, só por si, um fator crítico relativamente à segurança. As pessoas que chegam ao ponto de pensar que o melhor é colocar uma candela nas áreas protegidas, com o fundamento que assim nada de mal ali vai acontecer, esquecem-se de uma coisa: a grande diferença do que está a acontecer nos centros florestais, não é que há mais incêndios, há menos do que havia, mas são muito maiores. Quanto maior for a percentagem do território não protegido e não transformado de forma ativa, obviamente de forma sustentável e compaginada com todos os valores, maior gigantismo terão os incêndios. É por isso que eu defendo que a codecisão ao nível local e a gestão de proximidade, centralizadas nestes consórcios locais, são fundamentais para a prossecução desta nova geração de políticas.

Não podemos olhar o reordenamento das ACP sem a consistência sinérgica e duplamente protetora que as paisagens humanizadas e naturais podem ter relativamente uma à outra, mas, simultaneamente, que tenha em conta o povoamento e a atividade humana de baixa densidade. Se isto não for tido em conta, será o fim da linha, relativamente a tudo o que possa estar a ser pensado.

Não podemos olhar o reordenamento das ACP sem a consistência sinérgica e duplamente protetora que as paisagens humanizadas e naturais podem ter relativamente uma à outra, mas, simultaneamente, que tenha em conta o povoamento e a atividade humana de baixa densidade. Se isto não for tido em conta, será o fim da linha, relativamente a tudo o que possa estar a ser pensado.

"Quanto maior for a percentagem do território não protegido e não transformado de forma ativa, obviamente de forma sustentável e compaginada com todos os valores, maior gigantismo terão os incêndios."

E qual o papel que a Destinature pode desempenhar nesta matéria?

A Destinature é muitas vezes vista como uma marca, mas eu às vezes vejo-a como um serviço partilhado aplicado à natureza. Ter uma equipa especializada que se relaciona com o mercado e com os criativos, que faz marketing comum, de forma a posicionar o produto, e gera economia de escala, é prestar um serviço que é partilhado por e a todas as ACP.

Se pensarmos que há um conjunto de produtos, porque as serras são territórios produtivos de produtos de natureza agrícola e pastoril, e se criarmos uma marca à volta desses produtos que gere maior valor acrescentado, não só estamos a permitir que o reinvestimento, a manutenção do ecossistema e os múltiplos destes sejam muito mais consistentes, mas estamos também dar sustentabilidade económica e social a todo o processo.

Continua na edição de março da newsletter iNature.

Texto e fotos @iNature.